Wasserstofftechnologie ist ein wesentlicher Baustein zur Lösung unseres globalen Klimaproblems. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert nun eine „Wandlungsfähige, energieflexible und vernetzte H2-Industrieforschungsplattform (WAVE-H2), die die Institute für Energieeffizienz in der Produktion EEP und für Photovoltaik ipv der Universität Stuttgart aufbauen werden. 36 Millionen Euro sollen über drei Jahre in die Plattform fließen.

Eine vernetzte und dynamische Wasserstoffinfrastruktur kann ganz unterschiedliche Sektoren bei der Defossilisierung unterstützen und damit zukunftsfähig machen. Schon heute ist der technologische Reifegrad vieler Wasserstofftechnologien (etwa Brennstoffzellen) hoch, aber die Kosten verhindern eine breite Nutzung.

„Um unser Energiesystem tatsächlich zu transformieren, die Umsetzungshemmnisse und die Kosten der Komponenten für Wasserstofftechnologien weiter zu reduzieren, wird eine steigende Marktdurchdringung mit hohen Stückzahlen, Testzentren für Wasserstofftechnologien und industrienahe Umsetzungen von Wasserstoffanwendungen benötigt“, so Prof. Alexander Sauer, Leiter des Instituts für Energieeffizienz in der Produktion EEP und des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA.

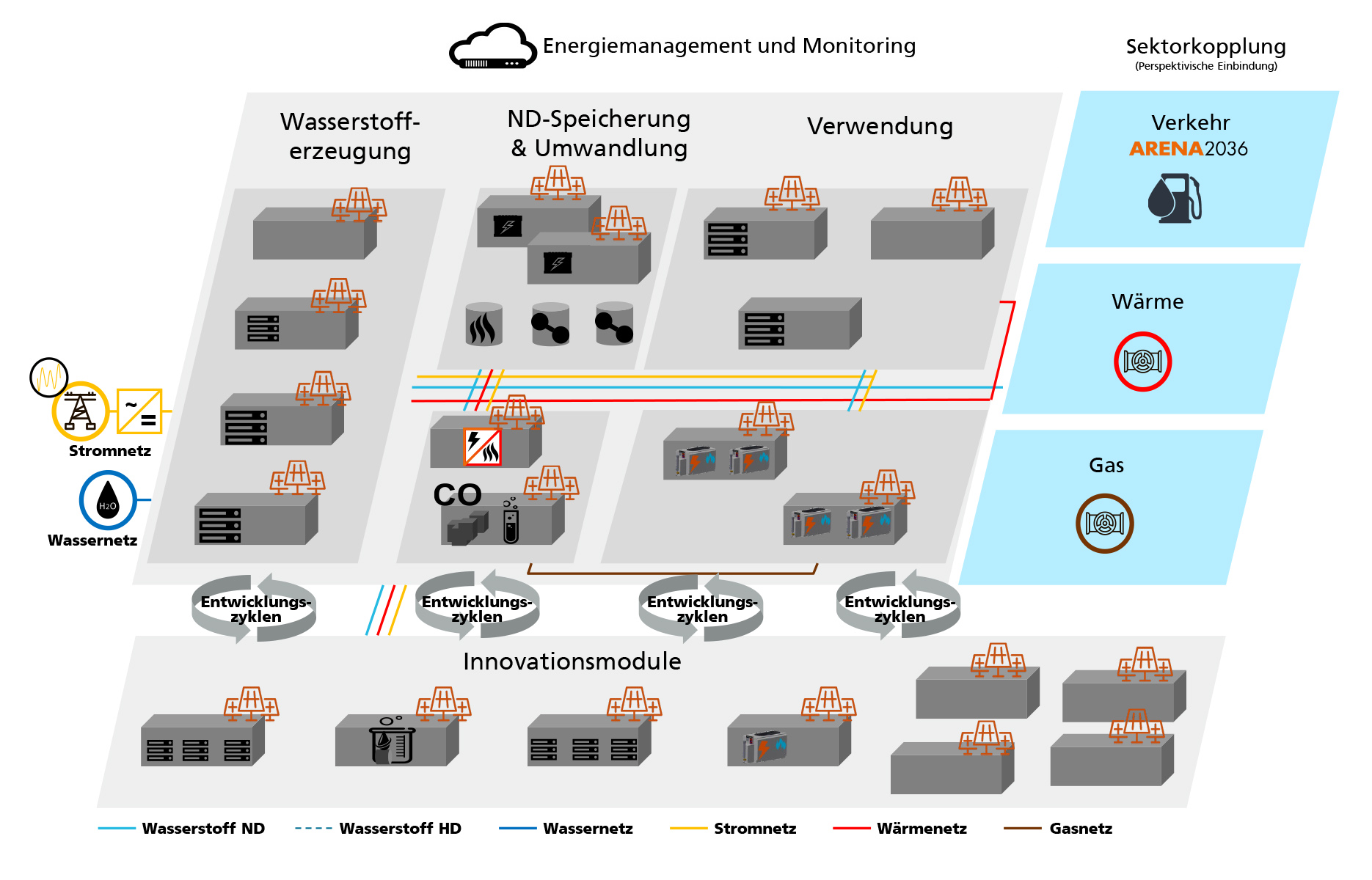

Hier setzt WAVE-H2 an. Die Plattform entwickelt den wirtschaftlichen Betrieb und die technologische Integrationsfähigkeit weiter und treibt die technologische Entwicklungen von wasserstoffintegrierten Industrielösungen voran. So können neue Anwendungsfälle in der Industrie identifiziert und zur Marktreife gebracht werden. Projektleiter Dr. Friedrich-Wilhelm Speckmann vom EEP fasst die Intention des Projektes so zusammen: „Die WAVE-H2 Forschungsplattform ermöglicht es, die dynamische Interaktion von Wasserstofferzeugung, -speicherung, -wandlung und industrieller Nutzung, maßstabgetreu zu untersuchen.“

Die wandlungsfähige H2-Industrieforschungsplattform integriert unterschiedliche Technologieoptionen für die Erzeugung, Verteilung, Speicherung sowie den Verbrauch von H2 in einem vernetzten industriellen Energiesystem und erlaubt so eine systematische Entwicklung und Erprobung innovativer Produktions- und Energietechnologien. „In Innovationsmodulen entstehen zusätzlich technologische Neuentwicklungen, wie die Erzeugung von Wasserstoff mit Hilfe von Feststoffen (Solid to Power) sowie die Wasserstoffveredlung zu synthetischen Kraft- und Wertstoffen“, erklärt Prof. Kai Peter Birke, Inhaber der Professur für Elektrische Energiespeichersysteme am ipv. Diese Entwicklungen finden sukzessive am Beispiel des energetischen Gesamtsystems der H2-Industrieforschungsplattform Anwendung.

Die H2-Industrieforschungsplattform wird im industriellen Maßstab aufgebaut und betrieben. So können Firmen ihre Prozesse umrüsten und dort testen. Durch die variable Nutzung der unterschiedlichen Technologien lässt sich so die ideale Wasserstoffwertschöpfungskette für unterschiedliches Industrieanwendungen erproben. Das Zusammenspiel des Gesamtsystems kann durch intelligente Ein- und Ausspeicherung optimiert und netzdienlich bzw. marktdienlich betrieben werden. Durch eine Hochtemperatur-Wärmepumpe sollen die Abwärmeströme im Bedarfsfall auf höhere Temperaturniveaus gebracht werden, um diese direkt im Produktionsprozess nutzen oder perspektivisch in ein Wärmenetz einspeisen zu können.

Auf der Anwenderseite sind verschiedene Verbraucher vorgesehen, welche flexibel mit Wasserstoff, Erdgas, synthetisches Methan, Strom sowie Wärme versorgt werden. Die hybriden und bivalenten Produktionsanlagen können entsprechend der aktuellen Wasserstofferzeugung und der regenerativen Stromerzeugung zwischen den beiden Energieträgern Strom und Wasserstoff wechseln. Die Produktionsanlagen sollen durch Strategien und Tests befähigt werden, sich unterbrechungsfrei und netzdienlich der volatilen Strom- und Wasserstofferzeugung anzupassen. Zudem kann der erzeugte Wasserstoff bei Bedarf durch vorhandene Brennstoffzellen rückverstromt werden.

Mit der Plattform entsteht eine wasserstoffbasierte Innovationspipeline für eine große Bandbreite industrieller Anwendungen, welche die dezentrale Dekarbonisierung des Industriesektors weiter vorantreibt. Sie ist darüber hinaus auch ein Katalysator für Technologieentwicklung und Personalausbildung.

„Die Energietechnik der Zukunft ist ein Schwerpunkt der Forschungsaktivitäten der Universität Stuttgart,“ so Prof. Wolfram Ressel, der Rektor der Universität Stuttgart, „und Wasserstoff hat das Potenzial, intersektorale Energiesysteme zu dekarbonisieren. Das ist insbesondere für die Industrie ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg in die Nachhaltigkeit.“

Bild: Aufbau der Plattform